Stadtportrait

Das Tor zum Norden

Unmittelbar an der deutsch-dänischen Grenze, am Ende der rund 35 km langen Flensburger Förde, liegt die Fördestadt Flensburg.

Flensburg - das steht für eine sympathische Stadt mit anheimelnder Atmosphäre; der Reiz der Mischung aus weltoffener Hafen- und Handelsstadt und traditioneller Beschaulichkeit bestimmen den Charme und das Erleben dieser Stadt, die geprägt ist durch ihre unmittelbare Beziehung zum Wasser und die Begegnung zweier Kulturen. Im unmittelbaren Einzugsgebiet der Fördestadt leben 400.000 Deutsche und Dänen, davon allein rund 89.000 in Flensburg, dem wirtschaftlichen, kulturellen und touristischen Oberzentrum der Region.

Neben der Bedeutung Flensburgs als maritimes Zentrum an der Ostsee, hat die Stadt als “Tor zum Norden” zudem eine wichtige Brückenfunktion im deutsch/skandinavischen Raum. Mehrere hundert Millionen Euro werden jährlich im Grenzhandel umgesetzt.

Die Stadt bietet ihren Gästen eine Vielzahl von Möglichkeiten zur aktiven Freizeitgestaltung - die Erholung vom hektischen Alltag beginnt “direkt vor der Haustür”. Ganz vorn steht das Segeln oder Surfen in einem der schönsten Segelreviere Europas. Badestrände und Yachthäfen am 150 Kilometer langen deutsch-dänischen Fördeufer bilden einen wunderschönen Natur- und Erlebnisraum. Zahlreiche Segelhäfen entlang des Feriengebietes Flensburger Förde, in denen 17 Segelclubs beheimatet sind, waren in den vergangenen Jahren nicht nur Ziel von vielen tausend Gastseglern, sondern auch Ausgangspunkt vieler bedeutender Regatten. Segelyachten, Ausflugsschiffe und Fähren kreuzen zwischen dem deutschen und dänischen Ufer. Der Gastseglerhafen lädt zum Törn direkt in das Herz Flensburgs ein. Über 200 km herrliche Rad- und Wanderwege umschließen die Flensburger Förde.

Nicht nur auf dem Wasser, sondern auch im Handball ist Flensburg Spitze. Die SG Flensburg-Handewitt spielt seit Jahren an der Spitze der Handball-Bundesliga und bei den Internationalen Turnieren mit. Die “Hölle-Nord” ist unter Handballfans in der Bundesrepublik und im benachbarten Dänemark bekannt und bei den gegnerischen Mannschaften gefürchtet.

Zahlreiche Attraktionen machen Flensburg zu einem beliebten Ausflugsziel vieler in- und ausländischer Besucher. Allein wegen der umfangreichen Altstadtsanierung, die Flensburg weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt gemacht hat, lohnt sich ein Spaziergang durch die lebendige Stadt mit ihrer unverwechselbaren Baukultur. Eine frische Brise, klare Wolken, saubere Luft und jahrhundertelange Schifffahrt, Hafen und Handel prägen die traditionsreiche Fördestadt. Über 400 Jahre wurde Flensburg von der dänischen Krone regiert und ist heute gleichermaßen im deutschen wie im dänischen Kulturraum verwurzelt.

Die dänische Minderheit diesseits und die deutsche Minderheit jenseits der Grenze leben heute, nach Jahrzehnten nationaler Gegensätze, mit der jeweiligen Bevölkerungsmehrheit in einem harmonischen und fruchtbaren Miteinander. Ihre gesellschaftliche Integration bei gleichzeitiger Wahrung ihrer kulturellen Identität ist Vorbild für das vereinte Europa. Deutsch und dänisch bestimmen hier die Lebensart; was lag also näher, als Flensburg auch für den Sitz des Europäischen Forschungszentrums für Minderheitenfragen (ECMI - European Centre for Minority Issues) auszuwählen. Über die Grenze hinweg arbeiten die Kreise Schleswig-Flensburg und Nordfriesland sowie die Stadt Flensburg auf deutscher und Sønderjyllands Amt auf dänischer Seite in der “Region Sønderjylland-Schleswig“ zusammen.

Das Miteinander und die gegenseitige Befruchtung unterschiedlicher Kulturen geben nicht nur unserer Stadt ihren besonderen Reiz, sondern eröffnen auch der Wirtschaft ein breites Aktionsspektrum.

Nicht nur eine jahrhundertealte und florierende Rum- und Spirituosenindustrie, eine Werft und ein breites Spektrum an Dienstleistungsangeboten prägen das Gesicht der Stadt Flensburg, innovative Unternehmen im Bereich umweltorientierter Technologie gewinnen immer mehr an Gewicht. Namhafte Betriebe der Kühl- und Wärmetechnik, der Elektrotechnik, der Nachrichtentechnik, des Maschinenbaus, der feinmechanischen Industrie, der Papierverarbeitung, des Versandhandels sowie Reedereien haben sich in Flensburg niedergelassen. Insgesamt sind in Flensburg über 6.000 Gewerbebetriebe mit ca. 36.500 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und über 50.000 Erwerbstätigen ansässig.

Die Wirtschafts- und Regionalentwicklungsgesellschaft (WIREG) Flensburg/Schleswig unterstützt gemeinsam mit der Stadt Flensburg und ihren Nachbarn die ansässigen und ansiedlungswilligen Unternehmen. Durch eine enge Zusammenarbeit mit der Gemeinde Handewitt wurde es möglich, neue Gewerbeflächen im Gebiet der Wirtschaftsentwicklungsgemeinschaft (WEG) Flensburg/Handewitt für die künftige Weiterentwicklung des Standortes auszuweisen.

Flensburg ist eine der wenigen Städte, die im 2. Weltkrieg unzerstört blieben. Entsprechend groß ist der Bestand an historischer Bausubstanz aus allen Epochen. Die historische Altstadt, geprägt von deutscher und dänischer Baukultur, legt Zeugnis ab von der über 700jährigen Geschichte Flensburgs. Nach dem Motto “Neues Leben in alten Höfen” sind historische Gassen und traditionsreiche Kaufmannshöfe mit moderner Nutzung zu einem interessanten städtischen Erlebnisraum gestaltet worden. Viele kleine Restaurants und Boutiquen, Handwerksbetriebe, Cafés und Galerien prägen das neue Leben in den alten Höfen.

Zwischen der “Roten Straße” und dem “Nordertor” befindet sich zudem eine der abwechslungsreichsten Shopping-Meilen des ganzen Nordens. Die über einen Kilometer lange Einkaufsstraße mit ihren rund 500 Ladengeschäften sowie der Holmpassage und der Flensburg-Galerie liegt inmitten der historischen Altstadt und zieht im Sommer tausende von Besuchern in die Fördestadt. Am Stadtrand laden der ”Förde Park” und der “Citti-Park” zum Einkaufsbummel ein.

Doch nicht nur eine gemütliche Atmosphäre findet man in der historischen Handelsstadt mit ihren urigen Gasthäusern und gemütlichen Kneipen, auch das kulturelle Angebot der Fördestadt lässt sich sehen. Ob es das Schleswig-Holsteinische Landestheater und Sinfonieorchester, die Niederdeutsche Bühne oder auch das dänisch-sprachige “lille teater” ist - alle bieten anspruchsvolle Unterhaltung, im Sommer ergänzt durch das “Schleswig-Holstein Musik Festival” und die “Flensburger Hofkulturtage”. Aber die Flensburger verstehen auch zu feiern. Neben der traditionellen “Rumregatta” der historischen Berufssegler, dem “Flensburger Klassiker-Festival” mit alten Yachten, der traditionellen Apfelfahrt und dem Seglerfest “Flensburg-Nautics” - die alle weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt sind - lockt insbesondere das “Flensburger Dampf-Rundum”, ein Treffen alter Dampfschiffe und Dampfmaschinen, Besucher aus dem ganzen Bundesgebiet und dem europäischen Ausland in die Fördestadt.

Flensburg verfügt über ein ausgezeichnetes schulisches Angebot und hat sich zu einer Hochschulstadt mit wachsender Bedeutung entwickelt. Student*innen der Europa-Universität Flensburg und der Hochschule Flensburg nutzen ein zukunftsorientiertes Bildungsspektrum in Flensburg. Sie lassen sich in an der Hochschule u.a. zu qualifizierten Ingenieuren, Informatikern und Betriebswirten ausbilden. Der hier ebenfalls angesiedelte Studiengang “Nautik und Schiffsbetriebstechnik” ist dabei einer der modernsten Studiengänge der Bundesrepublik Deutschland. Die Universität Flensburg bietet weitere hervorragende Studienmöglichkeiten. Erst vor einigen Jahren wurde der länderübergreifende deutsch-dänische Studiengang “Betriebliche Bildung und Management” eingerichtet.

Eng verbunden mit der Fördestadt sind auch das Flottenkommando in Glücksburg, die Marineschule Mürwik und die Schule für Strategische Aufklärung. Allein in der Marineschule Mürwik wurden seit Beginn des Jahrhunderts Tausende von Seeoffizieren - auch aus vielen anderen Ländern - ausgebildet.

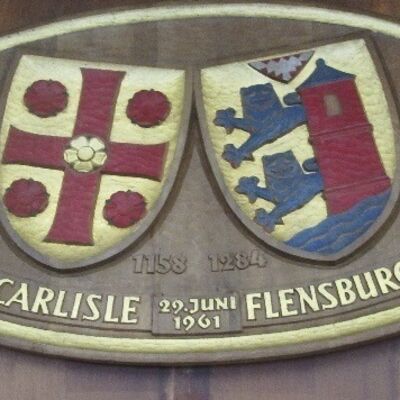

Wappen

Beschreibung

Im goldenen Schild übereinander zwei blaue Löwen nach rechts schreitend, halb bedeckt von einem an schrägfließendem Wasser stehenden roten Turm mit blauem spitzen Dach; inmitten des Schildhauptes der rote Schild mit der silbernen Nessel.

Geschichte

Das Wappen leitet sich aus dem Flensburger Stadtsiegel ab, wie es seit dem 13. Jahrhundert in Gebrauch gewesen ist. Dieses Siegel ist in seiner Grundform zwar gleich geblieben, hat jedoch dem Zeitgeschmack entsprechend mehrfache Änderungen im einzelnen erfahren. Das Nesselblatt ist seit 1480 aufgrund der Vereinigung Schleswigs mit Holstein durch die Schauenburger in das Stadtsiegel aufgenommen worden.

Bedeutung

Die beiden blauen Löwen auf dem goldenen Grund symbolisieren das Herzogtum Schleswig, das silberne Nesselblatt in dem roten Schild über den Löwen das Herzogtum Holstein. Der rote Turm mit dem blauen Dach soll darauf hinweisen, dass es sich um eine Stadt handelt, in der der Herzog als Landesherr den Stadtfrieden, ohne den Handel und Schifffahrt nicht möglich war, sicherte. Das fließende Wasser unterhalb des Turmes besagt, dass Flensburg am Wasser liegt.

Stadtgeschichte

Wenn Sie mehr über die Flensburger Stadtgeschichte erfahren möchten, die Spuren Ihrer Vorfahren in Flensburg suchen, sich für die deutsch-dänische Geschichte interessieren, dann besuchen Sie das Flensburger Stadtarchiv. Sie können Originaldokumente einsehen, erhalten Informationen und weiterführende Hinweise. Das Stadtarchiv ist im Flensburger Rathaus zu erreichen.

Die Tabellarische Darstellung der Stadtentwicklung und ihren staatspolitischen Hintergrund finden Sie in der "Zeittafel zur Flensburger Stadtgeschichte", erschienen in "Flensburg in Geschichte und Gegenwart", 1972, Seite 385 ff. (Zum stadtgeschichtlichen Hintergrund siehe in Kurzform: "700 Jahre Flensburg - eine kleine Stadtgeschichte", Flensburg Kl.R.F.St. Heft 11, 1984). Die Fortschreibung der letzten Jahre sowie die laufende Aktualisierung erfolgt in Abstimmung mit dem Stadtarchiv.

vor 1200 - 1499

Die seit dem 13. Jahrhundert andauernden Auseinandersetzungen um den Besitz des Herzogtums Schleswig führen im beginnenden 15. Jahrhundert zum Bau der Duburg unter Königin Margarethe I von Dänemark. Als 1460 die Schleswig-Holsteinischen Räte in Ripen (Ribe) König Christian I von Dänemark zum Herzog von Schleswig und Grafen von Holstein wählen, ist das Schicksal Schleswig-Holsteins für Jahrhunderte festgelegt (dat se blieven tosamende up ewich ungedeelt). Der König von Dänemark ist Regent über Flensburg in seiner Eigenschaft als gewählter Herzog von Schleswig.

Tabellarische Darstellung:

| vor 1200 | • Flensburg ist eine kleine Handelssiedlung (Köbing genannt) im Königreich Dänemark, deren Funktion hauptsächlich im Umschlag von Waren zwischen Nord- und Ostsee besteht - als ein kleiner Handelsort neben der Handelsmetropole Schleswig. |

| ca. 1170 | •Eine städtische Kernanlage besteht um die Kirche St.Johannis. Es ist anzunehmen, dass auch im Bereich des heutigen Kirchspiels St.Marien schon eine oder zwei kleine Kernsiedlungen bestanden. |

| ca. 1200 | • Die Marktsiedlung Flensburg (St.Marien) wird planmäßig nach dem Vorbild der hansischen Gründungsstadt angelegt. Flensburg ist damit eine der vielen Gründungsstädte der dänischen Großmachtzeit unter den 'Waldemaren', die die Ostsee beherrschten und den Handel zwischen Nordsee und Ostsee in ihrer Hand hatten, zumal sie zeitweise auch Lübeck und Hamburg erobert hatten. • Schriftsprache: lateinisch, platt-dänisch (sønderjysk). • Umgangssprache: dänisch (sønderjysk). |

| 1232 | • Prinz Abel wird Herzog von Schleswig. Nach dem Tode seines Vaters, Waldemars II. im Jahr 1241, führt der Herzog eine hansefreundliche Politik. Flensburg gerät unter hansischen Einfluß - vor allem Stralsund, Wismar und Lübeck werden wichtige Handelspartner. |

| 1240 | • Erstmalige urkundliche Erwähnung der Stadt. |

| ca. 1240-1280 | • Anlage des Kirchspiels St.Nikolai um den Südermarkt. • Einführung der Ratsverfassung nach lübischem Vorbild (ca. 1260). |

| 1263 | • Anlage des Franziskanerklosters (jetzt Altenheim 'Kloster zum Heiligen Geist'). |

| 1282 | • Schleswig und Flensburg schließen einen Vertrag zur Beendigung ihrer wirtschaftlichen Rivalität und zu gegenseitiger handelspolitischer Unterstützung. |

| 1284 | • Bestätigung des Stadtrechts durch Herzog Waldemar IV. von Schleswig. Flensburg wird am 29.12. Stadt im Rechtssinn. |

| 1386 | • Erbliche Belehnung des Schauenburgischen Grafen Gerhard VI. von Holstein mit dem Herzogtum Schleswig durch Königin Margarethe I. von Dänemark. Die Schauenburgische Handelspolitik, die in engem Zusammenhang mit Lübeck gesehen werden muss, hat für Flensburg schon seit 1325 Bedeutung gehabt. |

| 1388 | • Flensburg verliert sein dörfliches Aussehen. Der Rat erlässt eine Willkür (=städtische Satzung), in der angeordnet wird, dass die Häuser mit Ziegelsteinen statt mit Stroh gedeckt werden müssen. |

| 1398 | • Herzog Gerhard VI. verkauft die 'Rude', die seitdem den südlichen Teil des Stadtfeldes bildet, an die Stadt Flensburg. |

| 1409 | • Königin Margarethe I. und König Erich erhalten Flensburg als Pfandbesitz. |

| 1409-1435 | • Krieg um das Herzogtum Schleswig zwischen dem dänischen Königshaus und den schauenburgischen Grafen, die durch die Hansestädte unterstützt werden. Flensburg steht im Mittelpunkt dieses Krieges und wird schwer zerstört. |

| 1411 | • König Erich läßt die Duburg zur Sicherung der Königsherrschaft erbauen (1719 aufgegeben). |

| 1412 | • Die Bürgerschaft Flensburgs leistet Königin Margarethe I. von Dänemark die Huldigung. |

| 1431 | • Die Duburg ergibt sich den Schauenburgern. |

| 1435 | • Im Frieden von Vordingborg wird Herzog Adolf VIII. von Holstein das Herzogtum Schleswig als erbliches Lehen zugesprochen. • Flensburg hat ca. 3.000 Einwohner. |

| 1443 | • Bau des alten Rathauses an der jetzigen Rathausstraße. |

| 1460 | • König Christian I. von Dänemark aus dem Hause Oldenburg wird von den schleswig-holsteinischen Ständen zum Herzog von Schleswig und Grafen von Holstein gewählt. Das bedeutet für Flensburg die Lösung von der wirtschaftlichen Vormacht Lübecks und - bis 1627 - den Aufstieg zur bedeutendsten Handelsstadt der Länder des dänischen Unionsreiches, das aus den heutigen Ländern Dänemark, Schweden (bis 1521), Norwegen (bis 1814) und Schleswig-Holstein (bis 1864) besteht. • Schriftsprache: mittelniederdeutsch. • Umgangssprache: mittelniederdeutsch, platt-dänisch (sønderjysk). |

| 1480 | • Die Stadt erhält die Berechtigung, eine Hafenabgabe ('Pfahlgeld') zu erheben. |

1500 - 1799

Die Basis für einen mühseligen Aufbau ist speziell im Handel mit Norwegen begründet. Flensburger Schiffe bringen landwirtschaftliche Erzeugnisse dorthin, nehmen Fisch und Tran von dort in die Ostseehäfen bis nach St. Petersburg und dehnen ihre Handelsbeziehungen nach Frankreich und Spanien aus. Mit den Privilegien des dänischen Königs Christian VII ausgestattet, segelt man Ende des 18. Jahrhunderts bis nach Westindien, bringt Rohrzucker, Tabak und Rum als Halbfabrikate, um sie in Flensburg weiterzuverarbeiten.

1795 zählt Flensburgs Handelsflotte wieder 295 Schiffe. Dänemark als Gesamtstaatsmonarchie trifft Anfang des 19. Jahrhunderts mit der Parteinahme für Napoleon eine verhängnisvolle Entscheidung, verliert nach dessen Niederlage Norwegen, und Flensburg büßt dadurch nicht nur seinen Handelspartner, sondern durch die Kontinentalsperre auch fast seine gesamte Handelsflotte ein.

Tabellarische Darstellung:

| 1508 | • Die Stadt umfasst 422 bewohnte Grundstücke. |

| 1526 | • Einführung der Reformation. Die Stadt erhält Einfluss auf das Schulwesen. |

| 1544 | • König Christian III. richtet in Flensburg eine Münze ein. (In Flensburg war von 1350 bis 1776 die lübische Währung gültig). |

| 1551 | • Aus dem Franziskanerkloster St. Katharinen, dem Leprahospital St. Jürgen und anderen Stiftungen wird eine neue Stiftung 'Kloster zum Heiligen Geist' gebildet, die für das Klostergebiet und für die Vorstadt St. Jürgen eigene Gerichtsbarkeit und Verwaltungshoheit erhält. |

| 1558 | • Erlass der 'Polizeiordnung', einer städtischen Grundsatzung mit Bestimmungen über Stadtmauer, Schiffbrücke, Kaufleute, Schiffer, Brauen, Backen, Schlachten, u.a.m. |

| 1566 | • Die Lateinschule - jetzt 'Altes Gymnasium' - wird gegründet. |

| 1573 | • Flensburg entzweit sich mit Husum. Das bedeutet das Ende der langen und für beide Städte vorteilhaften Zusammenarbeit im Nordsee-Ostsee-Transithandel. |

| 1590 | • Anlage einer 'Neustadt', des späteren Stadtteils Johannisstraße/Jürgenstraße, außerhalb des Angelburger Tores. |

| 1595 | • Bau des Schrangen (=Verkaufshalle) am Nordermarkt durch die Gemeinde St.Marien. • Bau des heutigen Nordertores im Zuge der Stadterweiterung. |

| 1601 | • Grenzfestsetzung des Stadtfeldes. Die damals gesetzten Grenzsteine sind zum größten Teil noch erhalten. • Die Einwohnerzahl beträgt etwa 6.000. |

| 1602 | • Bau des Kompagnietores mit Stadtwaage. |

| 1606 | • Anlage einer Durchbruchstraße nach Süden, des späteren Straßenzuges Rote Straße/Schleswiger Str. und Erbauung des Roten Tores, abgebrochen 1874. |

| 1626-1721 | • Das Jahrhundert der Kriege. Flensburg verliert seine wirtschaftliche Bedeutung zu Gunsten von Kopenhagen und Hamburg. • Schriftsprache: hochdeutsch. • Umgangssprache: niederdeutsch, platt-dänisch (sønderjysk). |

| 1734 | • Das 'Flensburger Commercium', ein Vorläufer der Handelskammer, entsteht. |

| 1749 | • Gründung der Grönländischen Kompagnie für den Wal- und Robbenfang. |

| 1766 | • Aufhebung der Feldgemeinschaft und Verkoppelung des Stadtfeldes. • Herausgabe der ersten Flensburger Zeitung. |

| 1769 | • Beginn der Westindienfahrt. |

| 1792 | • Flensburg hat ca. 11.500 Einwohner. |

| 1795 | • Eröffnung eines Schauspielhauses. |

| 1796 | • Freigabe der Bebauung außerhalb des Nordertores, 1797 Beginn der Bebauung der Neustadt (vormals Ramsharde). |

1800 - 1899

Tabellarische Darstellung:

| 1806 | • Höhepunkt der Flensburger Handelsschiffahrt mit 271 Schiffen und ca. 15.000 Kommerzlast. Schwerer wirtschaftlicher Rückschlag durch die napoleonischen Kriege und die Folgen der Abtretung Norwegens an Schweden (1814). |

| 1813 | • Anlage eines für alle Kirchspiele der Stadt gemeinsamen Friedhofes - des heutigen 'Alten Friedhofs' - erster kommunaler Friedhof nördlich von Göttingen. |

| 1832 | • Die erste Dampfmaschine wird in der Ölschlägerei von N. F. Friedrichsen, Neustadt 15, in Betrieb genommen. |

| 1833 | • Das neue 'Normativ' betreffend Besetzung des Magistrats und des Deputierten-Kollegiums, das den Deputierten (=Ratsherren) mehr Einfluss einräumt, tritt in Kraft. |

| 1848-1851 | • Schleswig-Holsteinische Erhebung (von den Dänen 'Dreijahreskrieg' genannt); Schleswig-Holsteiner fordern ein einiges Schleswig-Holstein bis zur Königsau als Teil Deutschlands, nationale Dänen fordern Eingliederung Schleswigs bis zur Eider. Nach dem Sieg der Dänen wird Flensburg von 1851 - 1864 Hauptstadt des Herzogtums Schleswig. |

| 1854 | • Anlage des Gaswerkes. • Eröffnung der Eisenbahnlinie Flensburg - Husum - Tönning. |

| 1856 | • Erbauung der 'Englischen Brücke' für den Umschlag von der Eisenbahn in Dampfschiffe im Transithandel zwischen Nord- und Ostsee. |

| 1857 | • Weltwirtschaftskrise - Flensburgs traditionelle Handelsstruktur zerbricht in Konkursen. |

| 1863 | • Entgegen der im 'Londoner Protokoll' eingegangenen Verpflichtung, treten das Herzogtum Schleswig und das Königreich Dänemark in ein bundesstaatliches Verhältnis ein. |

| 1864 | • Der Deutsche Bund greift ein, um den alten Zustand wiederherzustellen. Preußen und Österreich marschieren in Schleswig und Jütland ein. Dänemark muss nach der preußischen Eroberung der Düppeler Schanzen die Herzogtümer Schleswig und Holstein an Österreich und Preußen abtreten. • Niederlassungsfreiheit auch für Angehörige anderer als der ev.luth. Konfession. • Das katholische Krankenhaus 'Zum heiligen Franziskus' (Marienstraße 23/25, jetzt Dorotheenstraße 36) geht aus der Kriegskrankenpflege hervor. • Eisenbahn Flensburg-Weiche - Padborg - Tinglev - Rødekro - Vojens eröffnet. |

| 1866 | • Förde-Dampfschifffahrt der Flensburg-Ekensunder Dampfschiffahrts-Gesellschaft aufgenommen. |

| 1867 | • Inkorporation Schleswig-Holsteins nach Preußen. Die Binnen-Zollgrenze an der Königsau wird zur staatlichen Zollgrenze, die staatliche Zollgrenze an der Elbe verschwindet. Dadurch entstehen schwierige wirtschaftliche Umstellungsprobleme für Flensburg, die im Zuge des allgemeinen wirtschaftlichen Aufschwungs der siebziger Jahre (nach der Reichsgründung 1871) gelöst werden können ('Gründerzeit'). |

| 1869 | • Einführung der preußischen Städteordnung. • Eisenbahnverbindung Flensburg - Jübek - Schleswig - Rendsburg in Betrieb genommen. |

| 1870 | • Einrichtung der Handelskammer. |

| 1872 | • Gründung der Flensburger Schiffbau-Gesellschaft. |

| 1873 | • Gründung der Freiwilligen Feuerwehr. |

| 1874 | • Eröffnung der Diakonissenanstalt. |

| 1875 | • Landwirtschaftsschule wird eröffnet. • Flensburg hat 26.474 Einwohner. |

| 1877 | • Navigationsschule am Munketoft wird erbaut. |

| 1878 | • Flensburger Arbeiter-Bauverein wird als erste deutsche Arbeiter-Baugenossenschaft gegründet. |

| 1881 | • Eröffnung des Hauptpostamtes an der Rathausstraße. • Die Pferdebahn Neustadt - Angelburger Straße nimmt ihren Betrieb auf. |

| 1882 | • Inbetriebnahme des Wasserwerkes. • Bau des Justizgebäudes am Südergraben. |

| 1883 | • Abbruch des alten Rathauses. Stadtvertretung u. -verwaltung ziehen in das provisorische Rathaus, Holm 7, ein (bis 1964). • Die Handelsschule wird eröffnet. |

| 1884 | • Eine Stadtfernsprechanlage mit 26 Sprechstellen wird in Betrieb genommen. |

| 1886 | • Die Seemaschinistenschule, aus der die heutige Fachhochschule hervorgeht, wird eröffnet. |

| 1888 | • Gründung der Flensburger Export-Bierbrauerei. |

| 1889 | • Flensburg wird kreisfreie Stadt. |

| 1894 | • Inbetriebnahme des ersten Elektrizitätswerkes. • Eröffnung des neuen Stadttheaters an der Rathausstraße. |

| 1899 | • Der Schlachthof wird eröffnet. |

1900 - 1945

Tabellarische Darstellung:

| 1900 | • Errichtung der Handwerkskammer. • Einwohnerzahl zur Volkszählung am 1.12.: 48.922. |

| 1903 | • Kunstgewerbemuseum wird eröffnet. |

| 1904 | • Einrichtung einer Berufsfeuerwehr. |

| 1907 | • Umstellung der Straßenbahn auf Elektrizität. • Die Flensburger Werft (FSG) steht mit 42.504 BRT abgelieferter Tonnage an der Spitze der deutschen Werftindustrie, direkt gefolgt von Blohm & Voß (42.110 BRT), Stettiner Vulkan (42.105 BRT). |

| 1910 | • Die Marineschule Mürwik wird ihrer Bestimmung übergeben. • Flensburg ist -mit großem Abstand- Deutschlands drittgrößte Reedereistadt nach Hamburg und Bremen. |

| 1911 | • Einweihung des Friedhofs 'Friedenshügel'. |

| 1912 | • Bau eines neuen Elektrizitätswerkes. |

| 1914-1918 | • Erster Weltkrieg. |

| 1918 | • Deutschland wird Republik. |

| 1919-1920 | • Abstimmung im Herzogtum Schleswig. Die erste Zone (Nordschleswig) entscheidet sich in einer En-bloc-Abstimmung mit 75% der abgegebenen Stimmen für Dänemark. Am 14. März gemeindeweise Abstimmung in der zweiten Zone und in Flensburg. Flensburg entscheidet sich mit 75% für ein Verbleiben in Deutschland. Die neue Grenze wird 5 km nördlich von Flensburg gezogen. Die wirtschaftlichen Folgen sind schwerwiegend. Flensburg verliert knapp die Hälfte seines Absatzgebietes. Die Umsatzeinbußen in Flensburg belaufen sich im Schnitt auf 30%. Die Stadt stagniert in der Folgezeit. • Die Mühlenstromüberdeckung wird in Angriff genommen. • Schriftsprache: hochdeutsch. • Umgangssprache: hochdeutsch, niederdeutsch. |

| 1922 | • Inbetriebnahme des ersten Klärwerkes am Lautrupsbach (bis 1963). |

| 1923 | • Eröffnung eines Freihafens (Schließung erfolgt 1935). |

| 1925 | • Eröffnung des Flugplatzes Schäferhaus. |

| 1926 | • Inbetriebnahme des Seegrenzschlachthofs (aufgelöst 1973). |

| 1927 | • Das Stadion auf dem Kielsenger Feld wird eingeweiht. • Eröffnung des heutigen Bahnhofs. |

| 1928 | • Inbetriebnahme des Rundfunksenders auf der östlichen Höhe. |

| 1929 | • Beginn der Weltwirtschaftskrise. Flensburg wird wegen seiner wirtschaftlichen Schwäche besonders betroffen. 1930 liegen vermehrt Schiffe der Flensburger Flotte als 'Auflieger' im Hafen. Die Flensburger Schiffbau-Gesellschaft (FSG) stellt ihren Betrieb ein (bis 1934). 1930 gibt es ca. 6.000 Arbeitslose. Die Wohlfahrtslasten der Stadt steigen 1931 - gemessen an 1913 - auf das Sechsfache. Im gleichen Jahr ist die Zahl der Offenbarungseide gegenüber 1924 um das Dreifache gestiegen. 1932 stellt die Papierfabrik vorübergehend ihren Betrieb ein. Die Zahl der Arbeitslosen erreicht ca. 9.000. |

| 1930 | • Einweihung des 'Deutschen Hauses'. |

| 1931 | • Der ZOB, Deutschlands erster Zentraler Omnibus-Bahnhof, wird dem Verkehr übergeben. |

| 1933 | • NS-Machtübernahme, Beginn der nationalsozialistischen Diktatur. • Boykott jüdischer Geschäfte, Bücherverbrennung auf der Exe. • Die Reedereien Horn und Schuldt gehen nach Hamburg. |

| 1935 | • Erneuerung großer Teile des Hafenbollwerkes. |

| 1935-1937 | • Errichtung Torpedo- und Nachrichtenschulen Flensburg-Mürwik (heute: Stützpunkt und Fernmeldeschule). |

| 1936 | • Erbauung der Panzerkaserne (Meiereistraße). |

| 1938 | • Erbauung der Grenzlandkaserne. • Das Krematorium wird in Betrieb genommen. • Zerstörung des Gutes Jägerslust der Fam. Wolff in der Progromnacht (09/10.11.1938). |

| 1939 | • Volkszählung. Die Einwohnerzahl wird auf 70.871 festgestellt. |

| 1939-1945 | • Zweiter Weltkrieg. |

| 1945 | • Im Mai wird Flensburg und das 'Sondergebiet Mürwik' um die Marineschule Fluchtpunkt mehrerer Tausend Angehöriger von Partei, Staat und Wehrmacht. • Besetzung durch alliierte Truppen. Schwere Explosion im Juni (nach Kriegsende) mit 60 Toten im Hafen. |

1946 - 1989

Tabellarische Darstellung:

| 1945-1970 | • Die Auswirkungen der nationalsozialistischen Diktatur und des Krieges sind langfristig geprägt durch den geistig-moralischen Zusammenbruch Deutschlands, den Neuaufbau einer Demokratie und die Herausbildung einer starken dänischen Minderheit, kurzfristig durch den wirtschaftlichen Zusammenbruch und das Einströmen von Vertriebenen und Flüchtlingen. • 1948: Währungsreform, • 1949: Gründung der Bundesrepublik Deutschland. Von erheblicher Bedeutung für die Stadtentwicklung sind der Eintritt der Bundesrepublik in die EWG (1957), die Mitgliedschaft Dänemarks in der EFTA (1960), die Entstehung der EG (1967), vor allem der Zollunion der EG (1968) und der Beitritt Dänemarks in die EG (Vollmitglied seit 1978). • Schriftsprache: hochdeutsch. • Umgangssprache: hochdeutsch, niederdeutsch, hochdänisch (rigsdansk). |

| 1946 | • Eröffnung der Pädagogischen Hochschule. |

| 1950 | • Eröffnung eines Rundfunkstudios (NWDR) am Deutschen Haus. • Zur Volkszählung am 13.9. werden 102.832 Einwohner festgestellt. |

| 1952 | • Verlegung des Kraftfahrt-Bundesamtes von Bielefeld nach Flensburg. |

| 1953 | • Die Kreisbahn (Kleinbahn Flensburg - Kappeln) stellt ihren Betrieb ein. |

| 1958 | • Das Danfoss-Zweigwerk nimmt seine Produktion auf. Es ist die bedeutendste einer ganzen Reihe von dänischen Firmen, die sich unmittelbar südlich der Grenze im (EWG) EG-Bereich ansiedeln, teils in Flensburg, teils in Harrislee. |

| 1961 | • Volkszählung. Durch Umsiedlungsprogramme in den 50er Jahren ist die Einwohnerzahl auf 98.464 zurückgegangen. |

| 1962 | • Inbetriebnahme des neuen Wasserturmes am Volkspark und des neuen Klärwerkes Kielseng. |

| 1964 | • Fertigstellung des Rathauses 'Am Pferdewasser'. |

| 1965 | • Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) bezieht einen Neubau in Mürwik. |

| 1967 | • Eröffnung der Sporthalle der dänischen Minderheit 'Idrætshallen' an der Moltkestraße. |

| 1968 | • Fertigstellung der Umgehungsstraße West (bis 1987 BAB 205, jetzt B 200). • Der Holm wird Fußgängerzone. |

| 1969 | • Aufnahme der ersten Fernwärmelieferungen durch die Stadtwerke. |

| 1970 | • Volkszählung am 27.5.: 95.476 Einwohner. |

| 1973 | • Inbetriebnahme des Müllkompostwerkes. • Einstellung des Straßenbahnbetriebes. • Schließung des Seegrenzschlachthofes. |

| 1975 | • Erster Spatenstich zum Ausbau der Fachhochschule Flensburg (Neubauten an der Kanzleistraße). |

| 1976 | • Einrichtung einer geschlossenen Fußgängerzone Holm - Große Straße - Nordermarkt (verkehrsberuhigte Zone). • Festlegung des ersten Konzeptes für die Altstadtsanierung. • Erste Sanierungsmaßnahmen in der Innenstadt beginnen. |

| 1978 | • Einweihung des Autobahnabschnittes (BAB 7) von Jagel bis Dänemark einschl. Grenzübergang 'Ellund'. • Neues Hauptzollamt an der Waldstraße 20 wird bezogen. • Die Bundesbahnstrecke Flensburg - Niebüll wird eingestellt. |

| 1979 | • Verfügungsbauten (I. BA) am 'Hochschulgelände' Kanzleistraße werden eingeweiht und von der Fachhochschule Flensburg bezogen. |

| 1980 | • Beginn der Bauarbeiten für ein Schulzentrum an der Nikolaiallee/Zur Exe (jetzt Friesische Lücke). |

| 1981 | • Fertigstellung des neuen Postamtes in der Bahnhofstraße. |

| 1983-1987 | • Nach der Ölkrise 1973/74 nochmals gestiegene Rohstoffpreise lösen eine weltweite Wirtschaftsschwäche aus, die Flensburg wegen seiner unausgewogenen Wirtschaftsstruktur besonders heftig und nachhaltig trifft. Die Arbeitslosenquote erhöht sich bis 1987 auf über 17% - das sind mehr als 6.000 Arbeitslose in der Stadt. Für Sozialausgaben werden fast 45% des städtischen Etats benötigt. Mehrfach werden vom Magistrat Haushalts-Ausgabesperren angeordnet. • Für die Harmstorf-Werften, und damit auch für die FSG, wird Vergleichsantrag gestellt; ein Konkursverfahren schließt sich an. |

| 1983 | • Neue Streckenführung der B 200 - mit Autobahnanschlussstelle Süd - wird dem Verkehr übergeben. • Eröffnung einer Freien Waldorf-Schule. |

| 1984 | • Neubau Städt. Pflegeheim 'Valentinerhof' wird eingeweiht. • Flensburg feiert sein 700-jähriges Stadtjubiläum mit großem Stadt- und Hafenfest. • Eröffnung des Schiffahrtsmuseums im alten Zollpackhaus. |

| 1985 | • Die 'Nordische Universität' wird - auf privatwirtschaftlicher Basis - eingerichtet (1989 durch Beschluss der Landesregierung aufgelöst). • Einbeziehung der gesamten nördlichen Altstadt und der Altstadtteile St. Johannis und St. Jürgen in das Sanierungsgebiet (insgesamt: ca. 96 ha). |

| 1986 | • Erste Einkaufspassage (Holm-Passage) wird eröffnet. |

| 1987 | • Volkszählung am 25.5.: 86.554 Einwohner. |

| 1988 | • Eine weitere größere Ausbaustufe der Fachhochschule Flensburg wird eingeweiht. • Der Neubau des Fernmeldeamtes an der Eckernförder Landstraße wird fertiggestellt. • Der erste Bauabschnitt eines 'Technologie- und Gewerbezentrums' (TGZ) an der Lise-Meitner-Straße wird in Betrieb genommen. |

| 1989 | • Inbetriebnahme des 215 m hohen neuen Sendemastes am Fuchsberg im Stadtteil Engelsby (der bisherige, 216 m hohe Sendemast im Stadtteil Fruerlund wird 1989/90 demontiert). • Inbetriebnahme der 'Städt. Frauen- und Kinderklinik' am Marienhölzungsweg. • Schließung des städt. allgem. Krankenhauses 'Klinik Ost'. |

1990 - 2017

Im Dezember 2006 unterzeichnen die Städte Flensburg und Glücksburg den Vertrag zur Verwaltunsgemeinschaft Flensburg-Glücksburg, die mit Wirkung zum 01.01.2008 in Kraft tritt. Im August 2007 wird Flensburg schwer getroffen: Motorola lagert den Logistikbereich aus - 650 Mitarbeiter/innen sind davon betroffen. Im Mai 2008 finden Kommunalwahlen statt: die Wählergemeinschaft "Wir in Flensburg" (WiF) zieht als stärkste Fraktion mit 10 Sitzen in die Ratsversammlung ein und stellt den Stadtpräsidenten. Die Kreditinstitute Flensburger Sparkasse und Nord-Ostsee-Sparkasse fusionieren im Juli 2008 zur Nord-Ostsee-Sparkasse (Nospa).

Tabellarische Darstellung:

| 1990 | • Fertigstellung und Eröffnung der Schulsporthalle der Gewerblich Beruflichen Schulen/Großsporthalle 'Fördehalle' an der Friesischen Lücke -'Städt. Klinik Süd' (Geriatrie) wird geschlossen. • Erstes 'Bürgerbegehren' mit anschließendem 'Bürgerentscheid' (wegen Gründung einer 'Integrierten Gesamtschule') wird durchgeführt. |

| 1992 | • Gründung einer IGS (Integrierte Gesamtschule). Die Realschule Flensburg-Ost beginnt mit ihrer - jahrgangsweisen - Auflösung. • Einweihung der Erweiterung des Technologie- und Gewerbezentrums (TGZ). • Erster Bauabschnitt der Innenstadtentlastungsstraße Ost (Osttangente) von der Anschlussstelle 'Flensburg-Süd' bis Eckernförder Landstraße wird freigegeben. |

| 1993 | • Erste allgemeine Wahl eines Seniorenbeirates. • Der Abbau von Bundeswehreinheiten im Zuge der Abrüstungsvereinbarungen beginnt, und trifft Flensburg in hohem Maße. • Eröffnung des 1. Teils des Science-Zentrums 'PHÄNOMENTA'. • Erweiterung des Schiffahrtsmuseums um die Abteilung 'Rum-Museum'. |

| 1994 | • Die Pädagogische Hochschule wird 'Bildungswissenschaftliche Hochschule' Flensburg/Universität. • Nach mehrjährigem Umbau wird in der ehemaligen Hauptpost in der Rathausstraße die Passage 'Alte Post' eröffnet. • Umzug der Hannah-Arendt-Schule (berufl. Schule) in das neue Berufsschulzentrum an der 'Friesischen Lücke'. • In der Schule Jürgensby entsteht ein Medienzentrum. Mittelpunkt: 'Offener Kanal' • Gründung der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft Flensburg/Handewitt (WEG). |

| 1995 | • Eröffnung der Nordpassage an der Norderfischerstraße. • 07. April: Mehrere 100 Menschen protestieren gegen die Schließungen der Bundeswehrstandorte Sonwik, Weiche und Grenzland in Flensburg. |

| 1996 | • Einrichtung des Europäischen Minderheitenzentrums (ECMI) im Kompagnietor. • Eröffnung des Fachmarktzentrums 'Förde-Park' mit rd. 30.000 qm Verkaufsfläche. • Errichtung einer Museumswerft. |

| 1997 | • Die städt. Frauen- und Kinderklinik wird von der Diakonissenanstalt übernommen. • Die Heiliggeistkirche wird an die dänische Kirche in Südschleswig zur Nutzung übergeben. |

| 1998 | • Fertigstellung des ZOB-Umbaus. • Eröffnung einer gemeinsamen Bibliothek der Bildungswissenschaftlichen Universität und der Fachhochschule Flensburg. • Fertigstellung des neuen Motorola-Werkes in Flensburg-Weiche. |

| 1999 | • Erstmals Oberbürgermeister-Direktwahl; Zwei Wahlgänge, am 13. Juni und Stichwahl am 4. Juli. • Umgestaltung der Angelburger Straße zur Fußgängerstraße. |

| 2000 | • Baubeginn 2. Bauabschnitt der Osttangente. • Hafenfest und Großseglertreffen 'Sail 2000'. • Baubeginn der Campushalle. |

| 2001 | • Das Flensburger Motorola-Werk bleibt erhalten. • Fertigstellung der Campushalle. • Wiedereröffnung Flensburger Naturwissenschaftliches Museum auf dem Museumsberg. |

| 2002 | • Flensburg wird Sitz der 'Schule für Strategische Aufklärung' in der ehemaligen Fernmeldeschule - Bundespräsident Johannes Rau besucht Flensburg. |

| 2003 | • Offizielle Eröffnung der neuen Zentrale im ehemaligen 'Hotel Europa' (jetzt 'Europa-Haus') mit Tourist-Info und Mobilitätszentrale, Taxi-Zentrale und Stadtwerke-Kundencenter. • Flensburgs letztes Traditions-Rumhaus, die Firma Johannsen, wird 125 Jahre alt. |

| 2004 | • Die SG Flensburg-Handewitt holt erstmals den Deutschen Handball-Meistertitel. • Eröffnung der Marina Sonwik. • Großveranstaltungen 'Schleswig-Holstein-Tag und 'Flensburg-Nautics'. • Premiere des ersten Flensburg-Marathons ('YOU!MM'). |

| 2005 | • Amtseinführung von Oberbürgermeister Klaus Tscheuschner. • Beginn der Bauarbeiten zur 'Flensburg Galerie'. • Die Kreuzfahrtschiffe 'MS BREMEN' und 'MS EUROPA' besuchen erstmals Flensburg. |

| 2006 | • Oktober: Einweihung der Osttangente. • November: Fertigstellung der Walzenmühle und Eröffnung der Flensburg-Galerie. • 22.12.: Vertragsunterzeichnung Verwaltungsgemeinschaft Flensburg - Glücksburg. |

| 2007 | • Februar: Eröffnung der Walzenmühle. • März: Verkauf des Grundstückes am Rathaus an die Sydbank (für einen Neubau). • 28.03.: Grundstückseigentümer in der Innenstadt stimmen dem Umbau der Fußgängerzone zu (PACT-Quorum). • April: Baubeginn der Häuser 'Lee & Luv' in Sonwik. • 27.04.: Motorola gibt die Verlagerung der Handy-Produktion nach China bekannt. Flensburg verliert damit zunächst 230 Arbeitsplätze. • Juni: Beginn der Bauarbeiten in der Fußgängerzone. •22.08.: Unwetter über Flensburg: knapp 57 Liter Regen in 90 Minuten! Keller und Straßen sind überschwemmt; die Feuerwehr verzeichnet rund 200 Einsätze bis in die frühen Morgenstunden. •29.08.: Motorola lagert den Logistikbereich aus. 650 Mitarbeiter/innen sind direkt betroffen. • 31.08.: Flensburg hat wieder über 87.000 Einwohner. |

| 2008 | • Stadtfläche: 5.674,2 ha; Zuwachs durch Flächenankauf von der Gemeinde Tastrup. • 88.000 Einwohner (steigende Tendenz!). • Neue Partnerschaft besiegelt: Apenrade, Flensburg und Sonderburg arbeiten enger zusammen = 'Grenzdreieck'. • 01.01.: Beginn der Verwaltungsgemeinschaft Flensburg - Glücksburg. • März: Einweihung der Phänomenta - Erweiterung. • März: Beschluss in der Ratsversammlung: neues Hallenbad für Flensburg. • Mai: Kommunalwahl - stärkste Fraktion: WiF (Wählergemeinschaft 'Wir in Flensburg'). • Juni: Herbert Grönemeyer spielt vor 23.000 Fans auf der Exe. • Juli: Beginn der Sanierungsarbeiten am Flensburger Bahnhof. • 01.07.: Fusion der Flensburger Sparkasse und der Nord-Ostsee-Sparkasse zur Nord-Ostsee-Sparkasse. • August: Abbruch des Kailagerschuppens für den Neubau 'Klarschiff'. • November: Fertigstellung der Neugestaltung der Fußgängerzone. |

| 2009 | • Flensburg feiert sein 725-jähriges Stadtjubiläum unter anderem mit einem Historischen Hafenfest. Das Rathaus empfängt am 13. September alle Bürgerinnen und Bürger bei einem Tag der offenen Tür. • 01. Januar: Start der gemeinsamen Kfz-Zulassungsstelle mit dem Kreis Schleswig-Flensburg. • 15. Januar: Die Stadt Flensburg übt ihr Vorkaufsrecht für die Immobilie der Motorola GmbH an der Husumer Straße Nr. 251 aus, welche einen zentralen Punkt für die Stadtentwicklung darstellt. • 06. Mai: Besuch des dänischen Kronprinzenpaares Frederik und Mary im Flensburger Rathaus. • 27. Mai: Danfoss gibt die Verlagerung der Kompressoren-Produktion im Frühjahr 2010 nach China bekannt. Flensburg verliert damit 450 Arbeitsplätze. • 07. Juli: Richtfest des Campusbades. • 11. November: Einweihung der Campelle auf dem Gelände der Universität. |

| 2010 | • 26. März: Anbaden im neuen Campusbad. • 17. Juni: Die Stadt muss die Nord-Ostsee Sparkasse mit 14 Millionen Euro stützen. • 26. Juli: Der erste Bauabschnitt der Verlängerung der K 8 wurde fertig gestellt. • 06. September: Beginn des Stadtumbauprojekts Fruerlund - 'Wohnen für Generationen'. • 27. Oktober: Abschluss der Sanierungsmaßnahmen am Flensburger Bahnhof. • 31. Oktober & 21. November: Oberbürgermeisterwahl mit 9 Kandidaten - Simon Faber wird neuer Oberbürgermeister. • 04. November: Pressemitteilung: Verkauf der Motorola Liegenschaft. • 02. Dezember: 1. Spatenstich Gewerbegebiet 'Peelwatt'. |

| 2011 |

• 16. Januar: Amtsantritt von Oberbürgermeister Simon Faber. |

| 2012 |

|

| 2013 |

|

| 2014 |

|

| 2015 |

|

| 2016 |

|

| 2017 |

|

Städtepartnerschaften

DIESE SEITE BEFINDET SICH IM AUFBAU

Trilaterale Städtepartnerschaft

Am 29 Juni 1988 wurde in Flensburg ein Vertrag zum Zwecke der Zusammenarbeit der drei Städte Carlisle - Flensburg und Slupsk unterzeichnet. Der soog. Dreibund war der erste Partnerschaftsvertrag dieser Art zwischen europäischen Städten im neuzeitigen Europa.

Durch den Dreibund wird die Zusammenarbeit der Politik zwischen Vereinen, Jugendgruppen, Künstlern, gewöhnlichen Bürgern, Stadtbehörden und Stadträten realisiert.

Alle zwei Jahre treffen sich die Vertreter der Stadtbehörden der drei befreundeten Städte, tauschen ihre Erfahrungen aus und setzen Richtlinien für Programme der weiteren Zusammenarbeit. Dabei wird auch stets das Programm des Jugendaustausches realisiert.

Alljährlich findet das Dreiertreffen der Partnerstädte Calisle - Flensburg – Słupsk der Jugendlichen statt.

Besuche und Austausch:

18. Juli 2017 - Flensburger Austausch mit Carlisle und Slupsk: Besuch aus Polen und England

vom 18. Juli 2017 Aus der Redaktion des Flensburger Tageblatts

Mayor of Carlisle 2017-18

Cllr Vasey has lived the majority of her life in the city of Carlisle. Born in 1944, in the close knit community of Caldewgate, the family moved to Harraby in the early 1950s.She attended Inglewood Primary School, St Bede’s School before moving to St Patrick’s Secondary School, now known as Newman School.

She left St Patrick’s when she was only 14 years old to take up employment in Linton Tweed Factory where she worked until the early 1960s. She then headed for London where she worked in the fashion industry for three years. On returning to Carlisle she embarked on a career as a Beauty Consultant in “Binns Department Store”, a position that spanned over four decades. During the 1970s she launched many cosmetic companies.

In the 1980s she took a complete turn in career and opened a confectionary shop in Currock with her husband, Rodney. The shop also held ties with Routledge’s Bakers, a well-known bakery in the city. With her husband Rodney, they ran this successfully until they started their family.

After her children started school, she then returned to House of Fraser where she stayed in a job that seen her become a familiar face to so many people until her retirement in 2007. Not long into her retirement she began her political career after always having a love for politics. She was elected as a Councillor for Belah Ward in 2007 and still holds her seat.

During her time as a councillor, Cllr Vasey has been a member of various committees including Appeals Panels; Community Overview & Scrutiny Panel; Environment & Economy Overview & Scrutiny Panel; Licensing Committee; Regulatory Panel; Gambling Policy Working Group; Licensing Policy Working Group; Performance Task & Finish Group; Waste Services Task & Finish Group and Infrastructure Overview & Scrutiny Committee.

In her personal life, she enjoys musical theatre and travelling. She also loves to take walks around the Lake District but her main pleasure in life is spending time with her grandchildren. She has two granddaughters in Carlisle and a grandson who lives in London where she makes regular trips to visit him.

07. Mai 2017 - Impressionen von der Carlisle-Fahrt

ein Bericht von Martina Mertsch

Vom 26. März bis zum 2. April fuhr eine Gruppe aus den achten Klassen in unsere Partnerstadt Carlisle in Cumbria, Nordengland.Line B. aus der 8c schildert ihre Eindrücke hierzu so:

„Ich persönlich habe viele interessante und neue Erfahrungen gesammelt und habe mich auch im sprachlichen Bereich fortbilden können. Ich habe viel Neues kennenlernen dürfen, und fand es besonders toll, dass wir alleine in Gruppen in die Stadt gehen durften und selber in den englischen Alltag eintauchen durften. Am besten an der Fahrt finde ich dennoch den Besuch beim Bürgermeister im Rathaus, die Fahrt nach Keswick zum Lake District und den Lasertag-Abend. Ich kann solche Exkursionen nur weiterempfehlen, weil man neue Kulturen kennenlernt und es einen generell fortbildet. Mir und allen anderen hat die 1-wöchige Fahrt in unsere Partnerstadt Carlisle sehr gefallen.“

03. Juni 2016 - Übergabe der Reisestipendien für die Carlisle-Praktikanten

Claudia Laux / Barbara Schröder

Im Rahmen der Europawoche der Uni Kiel waren am 3.6.16 12 Schülerinnen, die im Januar 2016 das Berufspraktikum in Carlisle absolviert hatten, nach Kiel gereist, um über ihre Arbeitsplätze und ihre Erfahrungen in der nordenglischen Stadt zu berichten.

Ergänzt wurden ihre Präsentationen durch die Vorträge zweier Schülerinnen der Kieler Hebbelschule, die ebenfalls ein Auslandspraktikum gemacht hatten.

Nach Übergabe der Praktikumsberichte überreichte Herr Müller im Namen des Vereins Europaschulen in Schleswig-Holstein e.V. Reisestipendien in Höhe von 100 Euro für diejenigen Schülerinnen, die sich darum beworben hatten.

27. Juli 2016 - Jugendreise in eine ungewisse Partnerschaft

Bericht des Flensburger Tageblatt - Zehn Flensburger Jugendliche ab heute beim trilateralen Austausch in der Brexit-Partnerstadt Carlisle

02. - 05. August 2016 - Städtepartnerschaftstreffen in Carlisle

Städtepartnerschaftstreffen mit den Partnerstädten Carlisle (England) und Slupsk (Polen).

Am Dienstag, den 13.10.2015 hat Stadtpräsidentin Swetlana Krätzschmar eine siebenköpfige Delegation der Partnerstadt Slupsk aus Polen und Vertreter der Diakonie in Deutschland und Polen im Rathaus empfangen. Für nähere Informationen klicken Sie bitte auf die Pressemitteilung.

Dankesbrief der Generaldirektorin der Diakonie Polen

10. - 13. August 2014 - Städtepartnerschaftstreffen

Vom 10. bis 13. August 2014 fand das alljährliche Städtepartnerschaftstreffen mit den Partnerstädten Carlisle (England) und Slupsk (Polen) statt. In diesem Jahr freute sich die Stadt Flensburg, als Gastgeberin jeweils fünf Delegierte aus den Partnerstädten begrüßen zu können.

17. - 22. August 2013 - Delegationsrise "25 Jahre trilaterale Städtepartnerschaft"

Auf Einladung von Colin Glover, Leader of Carlisle City Council (siehe Foto) brach eine Delegation der Stadt Flensburg am 22. August 2013 nach Nordengland auf, um das Jubiläum der trilateralen Partnerschaft der Städte Carlisle (England), Slupsk (Polen) und Flensburg zu feiern, jedoch auch um diese in neue Bahnen zu lenken.

Der politische Teil der Flensburger Delegation unterstrich im Nachgang die Wichtigkeit des Beschlusses zum Jugendaustausch und sagte Unterstützung bei der Finanzierung der zukünftigen Umsetzung zu.

Programmhighlights: Youth Zone, College, Civic-Dinner

Nach den konstruktiven Gesprächen erhielten die Delegationen eine Führung durch das hiesige Carlisle College, welches Jugendliche in verschiedenen beruflichen Bereichen ausbildet. Das Gebäude, das sich gerade in der Modernisierung befindet, hat jüngst im letzten fertiggestellten Bauabschnitt Räume für die Arbeitsbereiche „Massage“, „Make Up“, „Nagelpflege“ und „Friseurtätigkeiten“ erhalten. Diese dürfen von den Schülern außerhalb der Unterrichtszeiten gewerblich genutzt werden, um so erste Schritte in Richtung Selbständigkeit bereits während des Studiums unter realistischen Bedingungen zu erproben.

Ebenso besuchten die Delegierten die Carlisle Youth Zone. Diese ist eine Einrichtung, die heranreifenden Erwachsenen verschiedenste Nutzungsmöglichkeiten bietet: Die Jugendlichen können hier ihre Freizeit verbringen, sich sportlich betätigen oder sogar Bewerbungen an einem der beiden dort aufgestellten Apple-Computer schreiben. An den Kosten der Youth Zone werden die Jugendlichen partiell beteiligt. Sie zahlen rund 6 € pro Jahr zzgl. 60 Cent für jeden Tag, an dem sie die Youth Zone tatsächlich nutzen.

Neben diesen sehr auf die Jugend ausgerichteten Aktivitäten, wurden die Delegationen aus Flensburg und Slupsk in die jährlich stattfindende Deklaration des Marktrechts sowie in die Predigt zu derselben eingebunden.

Den Delegationen wurde so während der Reise eine gute Einsicht in die wirtschaftliche Entwicklung Carlisles gegeben und Ihnen wurden die mannigfaltigen kulturellen Eindrücke und touristischen Potenziale präsentiert.Beim traditionellen Civic-Dinner unterstrichen die jeweiligen Delegationsvorsitzenden die getroffenen Entscheidungen und überreichten Geschenke anlässlich der 25 Jahr-Feier.

- · 30. 07.- 14. 08. 2007 Trilateralen Jugendaustausch in Carlisle

Nach den konstruktiven Gesprächen erhielten die Delegationen eine Führung durch das hiesige Carlisle College, welches Jugendliche in verschiedenen beruflichen Bereichen ausbildet. Das Gebäude, das sich gerade in der Modernisierung befindet, hat jüngst im letzten fertiggestellten Bauabschnitt Räume für die Arbeitsbereiche „Massage“, „Make Up“, „Nagelpflege“ und „Friseurtätigkeiten“ erhalten. Diese dürfen von den Schülern außerhalb der Unterrichtszeiten gewerblich genutzt werden, um so erste Schritte in Richtung Selbständigkeit bereits während des Studiums unter realistischen Bedingungen zu erproben.

Ebenso besuchten die Delegierten die Carlisle Youth Zone. Diese ist eine Einrichtung, die heranreifenden Erwachsenen verschiedenste Nutzungsmöglichkeiten bietet: Die Jugendlichen können hier ihre Freizeit verbringen, sich sportlich betätigen oder sogar Bewerbungen an einem der beiden dort aufgestellten Apple-Computer schreiben. An den Kosten der Youth Zone werden die Jugendlichen partiell beteiligt. Sie zahlen rund 6 € pro Jahr zzgl. 60 Cent für jeden Tag, an dem sie die Youth Zone tatsächlich nutzen.

Neben diesen sehr auf die Jugend ausgerichteten Aktivitäten, wurden die Delegationen aus Flensburg und Slupsk in die jährlich stattfindende Deklaration des Marktrechts sowie in die Predigt zu derselben eingebunden.

Den Delegationen wurde so während der Reise eine gute Einsicht in die wirtschaftliche Entwicklung Carlisles gegeben und Ihnen wurden die mannigfaltigen kulturellen Eindrücke und touristischen Potenziale präsentiert.

Beim traditionellen Civic-Dinner unterstrichen die jeweiligen Delegationsvorsitzenden die getroffenen Entscheidungen und überreichten Geschenke anlässlich der 25 Jahr-Feier.

30. Juli - 14. August 2007 - Trilateraler Jugendaustausch in Carlisle

Vom 30. Juli bis 14. August 2007 nahmen 15 Flensburger Jugendliche am Trilateralen Jugendaustausch in Carlisle teil. „Wir raten allen Jugendlichen, an dem kommenden Austausch teilzunehmen, um unsere Begeisterung nachvollziehen zu können“.

Seit 1989 treffen sich einmal jährlich in den Sommerferien jeweils fünfzehn Jugendliche und zwei Betreuer aus Slupsk (Polen), Carlisle (England) und Flensburg für zwei Wochen, um Unterschiede und Gemeinsamkeiten ihrer Kulturen zu erforschen, sich auszutauschen und anzunähern, und um in Workshops an gemeinsamen Projekten zu arbeiten.

Der Austausch zwischen den Jugendlichen der seit langem durch eine offizielle Partnerschaft verbundenen Städten wird veranstaltet vom flensburger jugendring e. V. und gefördert von der Stadt Flensburg sowie durch das EU-Programm „Jugend in Aktion“.

Um in jedem der drei Länder Erfahrungen zu einem bestimmten Thema sammeln zu können, steht der Trilaterale Jugendaustausch („Trila“) alle 3 Jahre unter einem neuen besonderen Motto: 2007 – 2009 lautet der Titel „Integration: Recognising Similarity and Difference“. Dabei geht es besonders um den individuellen Blick auf spürbare Veränderungen in einer globalisierten Welt und einem zusammenwachsenden Europa. Persönliche Vorurteile sollen zugunsten einer realistischen Sichtweise und Einschätzung abgelegt werden. Den mit der Durchführung betreuten Organisationen der drei Städte ist es dabei besonders wichtig, den teilnehmenden Jugendlichen Freiräume für eigene, interkulturelle Erfahrungen zur Verfügung zu stellen.

Alle Teilnehmer wohnen und leben zusammen unter einem Dach, in international gemischten Mehrbettzimmern. An einem Wochenende fand das traditionelle Familienwochenende statt, an dem jeder englische Teilnehmer jeweils einen polnischen und deutschen Jugendlichen bei sich aufnahm, um diesen ein typisch englische Familienleben nahe zu bringen. „Diese zwei Tage nahmen wir als interessante Erfahrung mit“, so die Flensburger Jugendlichen.

Neben gemeinsam verbrachter Freizeit und Ausflügen nach Edinbourgh und Keswick, Konzert- und Theaterbesuchen, Besuchen im Carlisle Castel, dem Römischen Museum oder im Alton Powers, einem Freizeitpark, seilten die Teilnehmer sich in diesem Jahr auch vom Rathaus in Carlisle ab. Zudem gestalteten sie gemeinsam einen Internationalen Abend sowie einen Karaokeabend und wurden, nach dem Besuch eines Fußballspieles, von der Mannschaft des FC Carlisle United hinter die Kulissen eingeladen.

In den Workshops konnten die Jugendlichen eine Photoreportage gestalten, einen kurzen Spielfilm drehen und Streetdance oder Trommeln erlernen. Die Ergebnisse der Workshops wurden bei einer Zusammenkunft mit den offiziellen Vertretern der drei Städte präsentiert und können auf der Homepage des flensburger jugendring e. V. betrachtet werden (www.flensburger-jugendring.de).

Der Austragungsort des „Trila“ wechselt jedes Jahr zwischen den drei Städten, damit jeder Teilnehmer die Chance hat, die anderen Partnerstädte zu erleben. Die Jugendlichen der Flensburger Gruppe sollen in drei aufeinander folgenden Jahren alle Städte einmal „durchlaufen“ und im letzten Jahr nicht älter als 18 Jahre, d.h. bei der ersten Teilnahme nicht älter als 16 Jahre alt sein.

Die Teilnehmer des diesjährigen Austauschs, die sich bereits im letzten Jahr in Slupsk kennen lernten und auch zwischen den jährlichen Treffen Kontakt zueinander halten, freuen sich schon sehr auf das Wiedersehen beim nächsten Austausch, der 2008 in Flensburg stattfindet. Sie „raten allen Jugendlichen im Alter von 15-18 Jahren, an dem kommenden Austausch teilzunehmen, um unsere Begeisterung nachvollziehen zu können.“

Delegationsreise "25 Jahre trilaterale Städtepartnerschaft" (2013)

Die Flensburger Delegtion und ihr Auftrag

Die Delegation aus Helge Affeld (Flensburger Jugendring), Arne Rüstemeier (CDU), Helmut Trost (SPD) Christian Dewanger (WiF), Eric Holste (Städtepartnerschaftsbeauftragter der Stadt Flensburg) und Oberbürgermeister Simon Faber erhielt das Mandat, die Wichtigkeit des Jugendaustausches zu unterstreichen und diesen zu stärken, ohne dass es hierbei zu einer Mehrbelastung der Partnerhaushalte führen solle. Um dies zu gewährleisten, war die Flensburger Politik dazu bereit, von einem jährlichen Turnus der Delegationsreisen auf einen mehrjährigen umzustellen.

Vor Ort bekam die Delegation die Möglichkeit, ihr Mandat vorzutragen und zusätzliche Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen den Partnern aufzuzeigen und zu diskutieren.

Vorläufige Ergebnisse aller Delegationen

- Die Delegationen stimmten in der großen Bedeutung des Jugendaustausches überein und man verständigte sich darauf, die Aufenthalte der je10-14 Austauschschüler auf eine Mindestdauer von „10 Tagen vor Ort“ auszuweiten.

- Ebenso einigte man sich darauf, den Vorschlag der polnischen Delegation aus Slupsk zu prüfen, welche die Möglichkeit der Gründung einer mit EU-Mitteln geförderten Gesellschaft zur Finanzierung des trilateralen Jugendaustauschs in die Diskussion einbrachte.

- Aus Slupsk und Carlisle wurde zudem der Wunsch geäußert, die Delegationsreisen mindestens alle 2 Jahre durchzuführen, da andernfalls der für Entscheidungen wichtige Kontakt zwischen den Partnern verloren gehen könnte

Resumé der delegierten Flensburger Politiker

Der politische Teil der Flensburger Delegation unterstrich im Nachgang die Wichtigkeit des Beschlusses zum Jugendaustausch und sagte Unterstützung bei der Finanzierung der zukünftigen Umsetzung zu.

Programmhighlights: Youth Zone, College, Civic-Dinner

Nach den konstruktiven Gesprächen erhielten die Delegationen eine Führung durch das hiesige Carlisle College, welches Jugendliche in verschiedenen beruflichen Bereichen ausbildet. Das Gebäude, das sich gerade in der Modernisierung befindet, hat jüngst im letzten fertiggestellten Bauabschnitt Räume für die Arbeitsbereiche „Massage“, „Make Up“, „Nagelpflege“ und „Friseurtätigkeiten“ erhalten. Diese dürfen von den Schülern außerhalb der Unterrichtszeiten gewerblich genutzt werden, um so erste Schritte in Richtung Selbständigkeit bereits während des Studiums unter realistischen Bedingungen zu erproben.

Ebenso besuchten die Delegierten die Carlisle Youth Zone. Diese ist eine Einrichtung, die heranreifenden Erwachsenen verschiedenste Nutzungsmöglichkeiten bietet: Die Jugendlichen können hier ihre Freizeit verbringen, sich sportlich betätigen oder sogar Bewerbungen an einem der beiden dort aufgestellten Apple-Computer schreiben. An den Kosten der Youth Zone werden die Jugendlichen partiell beteiligt. Sie zahlen rund 6 € pro Jahr zzgl. 60 Cent für jeden Tag, an dem sie die Youth Zone tatsächlich nutzen.

Neben diesen sehr auf die Jugend ausgerichteten Aktivitäten, wurden die Delegationen aus Flensburg und Slupsk in die jährlich stattfindende Deklaration des Marktrechts sowie in die Predigt zu derselben eingebunden.

Den Delegationen wurde so während der Reise eine gute Einsicht in die wirtschaftliche Entwicklung Carlisles gegeben und Ihnen wurden die mannigfaltigen kulturellen Eindrücke und touristischen Potenziale präsentiert.

Beim traditionellen Civic-Dinner unterstrichen die jeweiligen Delegationsvorsitzenden die getroffenen Entscheidungen und überreichten Geschenke anlässlich der 25 Jahr-Feier.

Eindrücke vom Austausch der Gastgeschenke

Bürgermeister Bloxham (Carlisle), Stadtpräsident Kobylinski (Slupsk) und Oberbürgermeister Faber unterzeichnen den Bildband, den Polen zur 25-jährigen Städtepartnerschaft erstellt hat.

Stadtpräsident Kobylinski (Slupsk) begutachtet das edle Gebräu aus der Flensburger Buddel.Feuerzauber über Carlisles Burg: Head of Council Glover überreicht das Gastgeschenk, das ab sofort das Carlisle-Zimmer im Rathaus bunt macht.

Feuerzauber über Carlisles Burg: Head of Council Glover überreicht das Gastgeschenk, das ab sofort das Carlisle-Zimmer im Rathaus bunt macht